抗日战争与红十字会

中国红十字会起源

中国红十字会源起清光绪三十年(1905年),到清宣统元年(1909年),正式登记。1911年湖南省共建立了长沙、常德、永州、宝庆、衡阳、岳州、新宁、宁乡、洪江、桂阳、津市、湘潭、耒阳、益阳、浏阳、衡山、平江、永顺、芷江、醴陵、桃源、靖县、郴州等23个分会。我省各分会主要从事战地救护伤兵、救灾救济和疫情防疫服务。分会的工作直接接受中国红十字会的指导与支持。华北华中水灾严重期间,中国红十字会与各慈善机构合作救护,其重要作用显现出来。1937年,“八一三”日军入侵上海,兵民死伤枕籍,避至安全区域的伤兵难民不计其数,中国红十字会积极扩充临时医院,广招各地医师、药师与护士,以资应付。对于难民的救济,主要是联合各慈善团体和中国红十字会所创办的中国红十字会上海国际委员会来共同努力的。后来战区日益扩大,对于集中救护人才,充实救护材料等等事宜,更加繁重起来,中国红十字会在苏州、无锡、南京,增设了大规模的医院,来收容伤兵和难民。

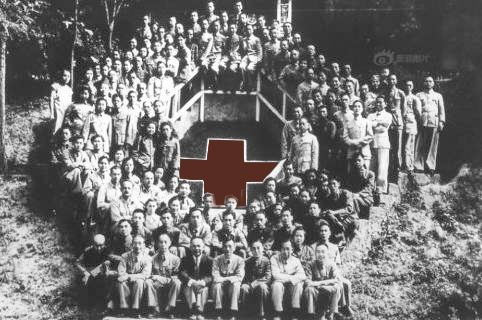

救护总队在图云关合影

中国红十字会总会救护总队

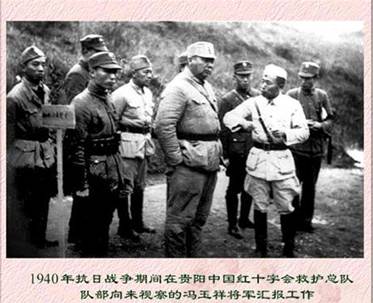

中国红十字会于1937年10月在汉口成立了中国红十字会总会战时救护委员会。由于战争失利,武汉吃紧, 1938年6月中国红十字会总会战时救护委员会迁到长沙,后根据作战战区不断扩展的形势,改组成立了中国红十字会总会救护总队。1938年10月27日,日军占领武汉。1939年3月初,救护总队与训练总所辗转迁移到贵阳市东南郊的图云关。1945年底撤离贵阳,在重庆与中国红十字会总会合并办公,后又迁回南京。抗日战争胜利后的1946年5月底,救护总队与训练总所奉红十字会总会命令正式解散,完成其历史使命。他们积极支持八路军、新四军。红十字会救护队员金茂岳等人成为延安中央医院的骨干,还得到了毛泽东的亲笔题词。红十字救护总队的酝酿、组建和发展壮大过程,贯穿了整个抗战时期,遍布中国抗战的各个战场,甚至走出国门,组织了中印缅战场的救护工作。据统计,从1938年1月至1945年10月止,红十字救护总队派遣的红十字医疗队(救护队)共进行:手术119836例,骨折复位35522例,敷伤8784731例,住院治疗2142997例,门诊军人2481685例,门诊平民2002996例,预防接种4632446例,x光照相5631次,X光透视52798次,灭虱人数792148例,检验226593例,特别营养934833例。

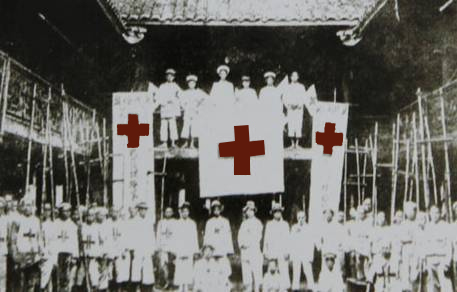

中国红十字会救护队出发前留影

奔赴延安

防治鼠疫

1941年11月4日,一架敌机盘旋于湖南常德上空,投下棉絮块和谷麦等物,立即在鸡鸭巷、关帝庙、东门一带暴发鼠疫的流行。地方政府急电救护总队请求支援。林可胜总队长立即调派微生物学专家陈文贵率总部医师薛荫奎和刘培,带领技术队员和设备,星夜出发赶到常德。经尸体解剖、细菌学检查、动物实验以及调查取证,证实为败血性鼠疫,是日本侵略者进行灭绝人性的细菌战的铁证。除采取有效措施扑灭鼠疫的流行外,并向重庆国民政府和国际社会发出了报告,引起了国际舆论的重视和谴责。同时,外籍医生、第二中队中队长肯德根据防治鼠疫情况写成《鼠疫横行在常德》的报告。这些报告于战后转载于国际法庭有关日本法西斯战犯罪行汇编,为1953年在沈阳军事法庭审判日本细菌战犯时提供了日寇在华中地区进行细菌战的罪证。

白求恩在晋察冀边区

为伤员做手术

医治战俘

救护总队所属的各医疗队,在战地救护中对俘虏的日军伤病员,根据日内瓦国际红十字会公约和人道主义原则,给予了救护。1942年5月,救护总队部曾派出一支医疗队到设立在贵州省镇远县的“军政部第二俘虏收容所”(即“和平村”),对该所收容的700多名战俘进行医疗防疫工作。1944年底,该队随俘虏收容所迁往重庆。此后,总队部又派出一支医疗队到重庆南温泉集中营,为收容在那里的200多人进行医防工作。据救护总队部工作报告称:“自本队担任此项工作以来,营、所卫生,一致显有改进,死亡率因之锐减。”

远赴印缅

1942年4月初,国民政府应盟国的请求,派遣中国远征军赴缅甸、印度作战。后由于远征军战斗失利,三个医疗救护队随部队退入云南。1942年底,为配合盟军反攻,收复北缅,打通中印通道,中国驻印军在印度成立,救护总队派出医务人员飞往印度兰姆伽(驻印军总部所在地),开设短期军医训练班。1943年夏,林可胜总队长派薛荫奎、张涤生二位医师分别担任了新一军军医处长和新三十八师军医主任的职务。他们参加了收复北缅、全歼日寇王牌军第十八师团的反攻战役,取得了在热带原始丛林作战中从事战场医疗救护、战场防疫工作的宝贵经验,并一直服役到抗战胜利。

1938年在南京国际安全区内的难民

中国红十字会救护总队车队

北上南下救护伤员

1946年8月13日,中国红十字总会在罗店四烈士殉难地建立“中华民国红十字总会第一救护队抗战殉难烈土纪念碑”,1947年8月13日落成。

纪念碑为砖石结构,高5.65米,碑顶有红十字会会徽,碑体呈锥形,上方镶嵌四烈士瓷像,下方镌刻纪念碑文。

1984年,上海市人民政府将其公布为上海市抗日战争纪念地点。1985年和2000年,上海市文物管理委员会两次重修纪念碑

综合《抗日战争纪念网》、《中红在线》、《湖南省红十字会官网》等